- Q狂犬病予防注射は受けなければいけないのでしょうか?

-

A

現在、狂犬病、犬ジステンパー、犬パルボウイルス感染症、犬伝染性肝炎など多くの病気に対する予防注射を受けることができます。 これらの病気の中で唯一法律により義務付けられているのが狂犬病の予防注射です。

狂犬病は、犬だけではなく哺乳類全てが感染する伝染病で、主に狂犬病ウイルスを保有する犬に咬まれることにより感染し、発症すると100%死に至る恐ろしい病気です。

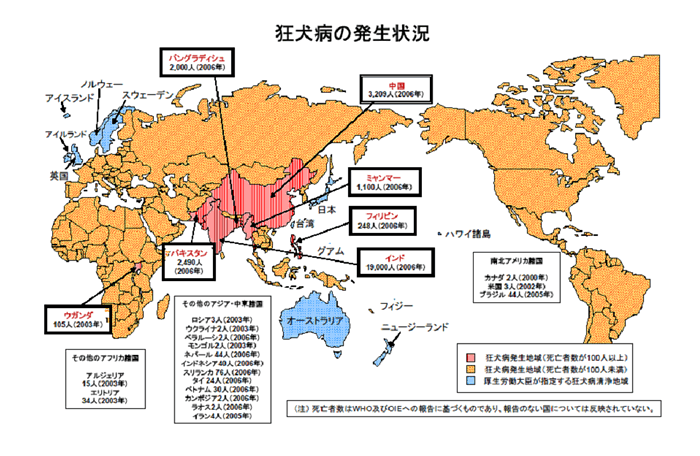

日本国内の犬では、昭和31年以降発症はありませんが、2006年、人において2例の死亡例があります。この2例ともフィリピンで犬に咬まれたため感染したものでした。このように海外では、毎年5万人近くの人が狂犬病で命を落としています。世界的にみても日本は数少ない狂犬病の清浄国であり、それを維持しているのが法律で義務付けられた狂犬病予防注射なのです。

- Q仔犬、仔猫のワクチン接種の時期について教えて下さい。

-

A

犬猫に問わず幼体時よりワクチンを接種することをご存知の方は多いと思われます。

人と同じように犬猫にも伝染病が数多くあり、これらの予防のためワクチン接種を行います。では、いつ注射すればよいのでしょうか?仔犬猫たちは母親からの授乳により移行免疫を獲得します。

この抗体(病気を予防する力)はおおむね生後60日位で低下しはじめ、病気を予防する力が弱くなっていきます。そのため、生後60日前後が第1回目のワクチン接種時期と考えられます。しかし、1回のみの接種では完全に病気を予防する抗体レベルまで上がらない場合があるため、生後90日前後で2回目を接種し、その後は1年に1回追加接種していきます。

だだ、すべての個体がこのプログラムで良いわけではありません。母親がワクチン接種をしていない場合、仔犬猫が母乳(初乳)を飲んでいない場合、仔犬猫の免疫獲得の力が弱い場合など、各個体によって差があります。

また、ペットショップやブリーダーによって生後30日くらいで販売するため、早めに接種している場合などもあります。アメリカなどではワクチン接種は3年に一度でよいという説も出ていますが、ワクチン接種率の低い日本では1年毎の追加接種が推奨されています。

仔犬猫を新しく家に迎えたなら、まずはその新しい環境に慣らすことが重要です。

おおよそ1週間くらい経ったら健康診断がてら動物病院に連れて行きご相談されるとよいでしょう。 - Qオス猫を飼い始めました、去勢手術は受けた方がよいのでしょうか?

-

A

個体差はありますが、猫は生後6ヶ月ほどで繁殖可能となります。オス猫の繁殖行動には、メス猫を求めて行動範囲が拡がる、自分のテリトリーを示すためのマーキング(匂い付け)をする、メスを得るために喧嘩をするなどがあります。これらは、交通事故、不衛生、病気の感染などのリスクを伴います。特に室内飼育の場合は問題がより大きくなりますので、これらの行動を始める前(生後6ヶ月より前)に去勢手術を行うとよいでしょう。

患者さんから「去勢手術を受けると太ってしまう」と相談されることがあります。確かに中性化しますので少し丸くなる場合もありますが、ホルモンのバランスを崩して肥満化すると言う説は実証されていません。では、なぜ太ってしまうのでしょうか?それはストレスが減っていくためです。繁殖行動自体、運動量も増えますし、自分の縄張りにいつも神経を使っています。また、交配欲は自然なものですが、自由に交配するわけには行きません。このように、繁殖行動自体が、ストレスつまり、カロリーを消費しているものなのです。個体差はありますが、去勢手術をしてカロリー消費が減っているにもかかわらず術前と同じように食べていると太ってしまうわけです。オス猫の肥満は、FUS(猫の泌尿器症候群)のリスクが高くなるため、肥満傾向のある猫は食事に気をつけてください。肥満用の療法食もありますので、かかりつけの動物病院で相談されるとよいでしょう。

- Qメス猫を飼い始めました。避妊手術は受けた方が良いのでしょうか?

-

A

雌猫は、おおむね生後6ヶ月(早いもので4ヶ月)で初回発情を迎えます。発情兆候には異常な泣き声、尻尾をあげてまとわり付く、脱走などがあり、もちろん妊娠もします。

猫は、交尾排卵動物で交尾の刺激によって排卵が起こるため、発情期に脱走すると高率で妊娠し、交配後約2ヶ月で通常3~4匹の仔猫を出産します。発情兆候には個体差がありますが、夜も眠れない程の異常な泣き声には結構悩まされます。

また、授乳中に妊娠することもあり、可能性としては1年に4回出産することもあり得ます。妊娠出産は自然なことですが、望まれない仔猫を増やすことを考えると避妊手術が必要になります。

手術は、卵巣子宮摘出術といい、全身麻酔下での開腹手術となるため、雄猫の去勢手術に比べて難易度も高く、費用もかかります。お住まいの自治体によっては、猫の避妊去勢手術に助成金がおりますので問い合わせてみると良いでしょう。

出典:厚生労働省

- Qオス犬を飼い始めました。去勢手術は受けた方がよいでしょうか?

-

A

以前は、オス犬は気が荒いから去勢をするという風潮がありましたが、現代は、イヌと人との関係も深くなり、躾もしっかりと行うようになりそのようなことを期待して去勢を行うことは少ないようです。

それでも、人と親密に生活するにあたってオスの本能的な行動が不都合な場合があります。自分の縄張りを示すマーキングやメス犬の発情期における闘争や脱走などです。これらの行動を抑える意味で去勢を行うのであれば生後6ヶ月くらいが良いでしょう。

これらの問題がない子でも、発情期のストレスを抑えたり、将来的に起こる可能性のある精巣腫瘍や前立腺肥大等を予防する意味で去勢を行うことで、統計的にはより長生きできるようです。その他、去勢手術を行うことの利点、欠点はかかりつけの獣医師にご相談されると良いでしょう

- Qメス犬を飼い始めました。不妊手術を受けた方が良いでしょうか?

-

A

イヌはおおむね生後6ヶ月くらいで初回の発情があり、その後は半年ごとに発情があります。妊娠可能なのはおおむね8歳くらいまでですが、個体によっては10歳を過ぎても妊娠します。

子犬を産ませる予定のない子は、不妊手術を受けることにより、発情期のストレス、生殖器系の病気が無くなりますので、統計的には長生きできます。 欠点としては、手術自体のリスク、性格の変化、体重の増加、尿失禁などが稀に見られます。

手術自体のリスク、性格の変化、体重の増加は予防できますが、尿失禁に関しては投薬が必要になる場合があります。詳しいことは、かかりつけの先生にご相談なさると良いでしょう。手術は、十分納得した上で行うことが大事です。

- Qフィラリア予防について教えて下さい。

-

A

フィラリア症とは、Dirofilaria immitis(犬糸状虫)という寄生虫に感染することによって引き起こされる病気で様々な病態を示します。

感染するためには蚊の媒介が必要で、フィラリアを保有する蚊に刺されることにより感染します。一般的な予防法は、蚊が出現し始めた一ヵ月後から蚊が消失した一ヵ月後まで月1回予防薬を投与します。

専門的な話になりますが、この薬はワクチンとは違い蚊に吸血され、フィラリアが動物の体内に入ったであろうと仮定して、入ってきた虫を殺しているのです。ところが、この薬は蚊に刺されて体内に入ってすぐの虫には効かず、体内に入って1ヶ月ほど育った虫に対して初めて効果を現します。

そこで、蚊がいなくなってから1ヵ月後が最終投与日になります。そのため、すずしくなって蚊がいないからといって予防をやめてしまうと不完全な予防となってしまいます。どうしても、薬が飲めない子には注射薬やスポットオンタイプもありますので、かかりつけの動物病院でご相談ください。

フィラリア予防薬は全て要指示薬のため、投薬前に血液検査が必要になりますので、インターネットなどでの販売は違法となり逮捕者も出ております。

- Q小鳥のヒナをみつけたらどうすればよいでしょう?

-

A

春先になりますと、巣から落下したヒナを見つけることがあります。あまりに弱々しく、ピイピイと一生懸命鳴く姿を見ますと放って置けなくなります。

しかし、これらのヒナは、巣立ちの練習をしている場合が多く親鳥が近くにいるものです。怪我をしていなければ、親鳥の給餌や誘導によって少しずつ飛べるようになります。

人が近くにいると親鳥は警戒してヒナに近づけません。もし、巣がわかれば戻してあげて、ネコやカラスが心配な場合は近くの茂みなどにおいてあげます。

遠くの安全な場所に連れ去ってしまうと親から無理に離すことになります。ヒナは野生で生きていくために親から学ばなければならないことがたくさんあり、人が替りに育てることはほとんどできません。

怪我をしていたり、希少種のヒナなどの場合など、放っておけない場合は各都道府県の鳥獣保護担当部署、市役所、町役場等に相談し、指示を仰ぐようにします。近年は、鳥インフルエンザ等の新興伝染病がありますので、保護が必要な場合は、手袋をするなど安全や衛生に気をつけましょう。

- Qノミ、ダニが付きました。どうすればよいでしょうか?

-

A

一昔前よりは、ノミダニ等の外部寄生虫もずいぶんと減りましたが、ネコのノミ、イヌのダニはまだまだ多く見られます。ノミに多量に吸血されることにより貧血が起こり、少量の場合でもノミの唾液によるアレルギー反応で皮膚炎が起こります。

また、サナダムシ(瓜実条虫)や伝染病の媒介をします。ノミにもヒトノミ、イヌノミ、ネコノミなどの種類がありますが、現在見られるもののほとんどはネコノミで、宿主特異性は低くイヌにもヒトにも寄生します。

ノミは、成虫として確認できるのは全体の5%位でのこり95%は卵、幼虫、蛹として環境中に存在するため、いくらノミ取りをしても増えてしまいます。

ダニはノミほど大量につくことはありませんが、お庭などで繁殖したものが大量に寄生する場合もあり、ノミよりも一匹の吸血量も多いためより重度な貧血を起こします。また、近年はダニによる人に対する伝染病の媒介が多く報告されています。

これらの予防、駆除に対して現在は、スポットオンタイプの薬が一般的で1~2ヶ月有効です。動物病院で処方されているものは有効ですが、ホームセンターなどで市販しているものの有効性は確認されておりません。

出典:厚生労働省

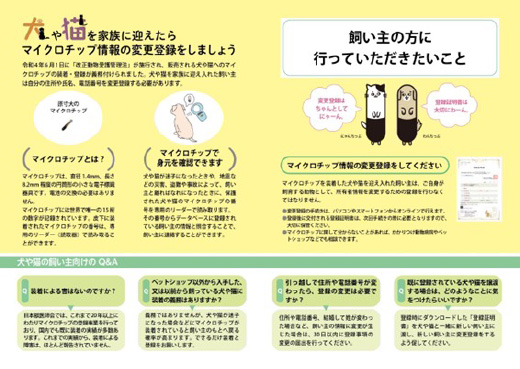

- Qマイクロチップについて教えてください

-

A

動物の体内に埋め込む小さな電子タグのことで、世界中で重複することのない唯一の識別番号が記録されています。その番号をデータベースに登録しておけば、迷子になったり災害などで飼い主と離ればなれになったりした場合、専用のリーダーで番号を読み取ることで飼い主の情報を特定し、おうちに帰る手助けとなります。(※マイクロチップ自体に飼主様の個人情報が記録されているわけではありません)

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫についてマイクロチップの装着が義務化されました。それ以前から飼育されている犬猫については、マイクロチップを「装着するよう努めること」が飼い主に義務付けられています(努力義務)。また、マイクロチップを装着した場合には「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムに登録する義務があります。

- Qマイクロチップの特徴について詳しく教えてください

-

A

マイクロチップには15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この識別番号をマイクロチップの専用リーダーで読み取ります。直径1~2mm、長さ1cm程度のカプセル状で、一度埋め込めば首輪や名札のように外れ落ちる心配はありません。リーダーの電波に反応して識別番号を送り返すことができるため、電源を必要とせず、一度装着すれば半永久的に読取りが可能であり、原則として一生交換する必要がないとされています。(※GPSのように自ら電波を発信して居場所を示すものではありません)

日本では、マイクロチップは国際標準化機構で定められたISO規格を採用しており、同様の規格を採用している国では読取りに互換性があるため、 海外で装着されたISO規格のマイクロチップ(15桁の数字)は、同じ番号のまま日本でも「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録することができます。ます。香港やアメリカの一部等で採用されている規格の異なるマイクロチップ(9桁の数字や10桁の英数字)を装着した場合には、日本で登録ができませんので、新たにマイクロチップを装着した上で登録する必要があります。

- Qマイクロチップの装着にはどんな目的がありますか?

-

A

-

迷子の発見:

迷子や災害、盗難などによって飼い主と離ればなれになった場合、動物保護施設や獣医師などがマイクロチップを読み取ることで、飼い主の情報確認につながり、より迅速に飼い主の元に戻る可能性が高まります。

-

飼育放棄の抑制と適正な飼育管理:

飼い主の情報を明らかにすることで、飼育放棄を抑止したり動物愛護と適正な管理を維持する効果が期待できます。

-

海外渡航:

海外に渡航する際には、マイクロチップの装着が必須条件になることがあります。

-

- Qペットの防災について教えてください

-

A

- Qネコの食事について教えて下さい

-

A

ひと昔前までは、ネコのご飯といえば、お米にかつぶし、余った魚の骨を混ぜたものでした。現代は、キャットフードの種類も増え、質も向上してどれを与えれば良いのか迷ってしまいます

ネコという生き物はその起源はリビア辺りの乾燥した砂漠地帯だといわれています。食性としては肉食のつよい雑食性で乾燥した地域に適し水をあまり飲みません

キャットフードもドライタイプ、ウエットタイプがありますが、どちらでも栄養的には問題はありません。食事に関する問題としては、肥満とFUS(ネコの泌尿器症候群)があります

もちろん個体差はありますが、ドライタイプのフードのみを食べている場合の方がこれらのリスクは高くなります。ウエットフードは内容量の8割以上が水分です

食器にドライとウエットを同じ量を盛ってあげてもウエットフードは殆んどが水を飲んでいるのと同じなわけです。つまり、肥満気味で、FUS(ネコの泌尿器症候群)の兆候がある子はウエットフードが適していると言えます

ただネコは嗜好性が複雑でなかなか新規の食事を食べない場合があります。基本的には少しずつ慣らしていくわけですが、個体差がありますので、かかりつけの獣医師に相談すると良いでしょう

- Qイヌの食事について教えて下さい

-

A

ひと昔前までは、イヌのご飯といえば、お米に味噌汁、残ったおかずを混ぜたものでした。現代は、ドッグフードの種類も増え、質も向上してどれを与えれば良いのか迷ってしまいます

イヌという生き物は遺伝子的に見てもその祖先はオオカミだといわれています。食性としては雑食性で肉食性はネコほど強くないとされています。ドッグフードもドライタイプ、ウエットタイプがありますが、どちらでも栄養的には問題はありません。食事に関する問題としては、肥満と口腔疾患があります

もちろん個体差はありますが、肥満に関してはドライ、ウエットどちらでも適正量を与えれば問題ありません。肥満の原因となるのは運動量もありますが、多くは間食(オヤツや人間食)のあげすぎです。では、口腔疾患はどうでしょう?

一番問題となるのは歯垢、歯石による歯周病です。歯石は食べ物のカスと口内細菌によって形成され、ドライタイプの方がウエットタイプに比べ、歯石の付着は少ないようです。また、食事の後に水を飲ませることによって、口内が洗浄されますのでより付着は少ないでしょう

歯周病には、全身状態、口腔環境、唾液の量や抗菌力など様々な要因がありますので、詳しくはかかりつけの獣医師に相談されると良いでしょう

よくある質問

FAQ

ホーム > よくある質問